柿沼工房がこだわりぬいた超自信作。真似の出来ない柿沼工房の技術と想いの総結集がここにあります 木目込み雛人形

この雛人形は柿沼東光工房の高い技術の総結集で、柿沼東光工房のコンセプトを象徴する特別な木目込み人形です。もちろん経済産業大臣から認可された伝統的工芸品です。

このページに掲載している商品は、販売終了した雛人形です。在庫が無く、入荷予定もありません。生産終了、もしくはリニューアルされたため販売終了としている商品も含まれます。参考になるのであればと残しております。しかし、このページに記載している商品が気に入っても手配は不可能です。また、価格の問い合わせもご遠慮ください。

木目込み人形の特徴 - 木目込み人形は、硬い胴体の溝に、布を貼り付けて作った雛人形です。溝に布を木目込んでつくることから木目込み人形と呼ばれ、その作り方から、着物を着せ付けて作られる衣装着と区別されます。木目込み人形も、人数や飾る形式によって、親王飾りや三段飾り、七段飾りがあります。衣装着は、重なる生地の厚みにより、作ることができる人形の小ささの限度があるのに対し、木目込み人形は普通1枚、多くて2~3枚の生地を重ねるつくりから、非常にコンパクトなものがあります。手芸教室などでも作られていますが、緩やかなへこみのカーブなどを再現するのには高度な技術が必要で、人形の形やバランスは工房の技術に大きく左右されます。

柿沼工房最高峰の木目込み雛人形親王飾り

「これが柿沼工房の技術の総結集です」

「これが柿沼工房の技術の総結集です」

そんな切り出しから始まったこのお雛様の説明はこのお雛様だけで30分も続きました(笑。ここは、木目込み人形工房の中でも技術の高さが定評の柿沼工房の中です。各地で展示会が開催される6月のことでした。わたしは各地で行われる展示会を見て回わり、それぞれのお雛様の特徴を教えてもらいます。

柿沼工房のコンセプトを象徴する特別な雛人形です

柿沼工房のコンセプトを象徴する特別な雛人形です

まず、柿沼工房のコンセプト『重厚で高級感のある現代と伝統を調和させた色彩。他に真似の出来ない独創性と高い技術から生まれる難易度の高い造形』を象徴する今年の工房いち押しがこのお雛様です。

半端ではありません

半端ではありません

この親王飾りには、柿沼工房の持てる技術のすべてをつぎ込んで造りました。。敷物にまで一番良い生地を使うほどのこだわりよう。最後まで手を抜かず、本当に最後まで作りきった、お雛様に対する想いの最高峰なのです。

まず、お姫様の流れるような裾を見てください

まず、お姫様の流れるような裾を見てください

このように凸凹したボディに着せ付けをするのは高い技術が必要となります。なぜって、普通に造れば、そこが浮きあがってくるのです。滑らかな曲線に合わせ生地をこの形にするのは、本当に技術が必要となります。また、型から抜くときも凸凹部分が多ければ多いほど困難となります。

この木目込み人形のボディは昔ながらの良質素材を使っています

この木目込み人形のボディは昔ながらの良質素材を使っています

ボディは桐塑といって、桐の粉とのりを混ぜ粘土のようにして作るのです。もちろん昔ながらの造り方です。この原型は特別に柿沼東光先生が自ら作られたほどの、非常に難易度の高い、やわらかい流れるような曲線に仕上げてあるボディです。

お姫様の広い裾にもご注目ください

お姫様の広い裾にもご注目ください

桐塑のボディで裾を広くすると、型抜きをした後の反ったり曲がったりの修正に非常に手間がかかります。桐塑という昔からの素材を使うとどうしても起こる問題です。ですから、桐塑のボディは普通裾を小さく造るのですが、あえて広く造りました。チャレンジです。もちろんそのほうが、お雛様が良く見えるためです。

お姫様の体は滑らかな曲線で優しさを表現します

お姫様の体は滑らかな曲線で優しさを表現します

流れるような曲線と、広い裾で、衣裳のボリュームがでてきます。木目込み人形でも一般の衣装着の人形に負けないほどのボリュームです。

普通は、こんな曲線は使わず、角の多いボディにします。角が多いボディは作りやすいですからね。

そして実はこの木目込み人形、二重に着せ付けているのです

そして実はこの木目込み人形、二重に着せ付けているのです

殿は下地に帯地をきせつけた後、正絹のレースを木目込み、姫には正絹の下地に、正絹のレースを着せ付けています。わかりますか?黒地に赤のラインの下重ねの生地が見えます。その上に丁寧に金色で縁取られた一目見ただけで手の掛かっているのがわかる黒のレース生地を着せ付けています。普通の木目込みではないのです。

さらにお殿様をご覧ください

さらにお殿様をご覧ください

お殿様は怒り肩にして、品格を持たせました。お殿様の衣裳の重ねもご覧ください。先ほどいったように、ブルーの帯地の生地の上から黒の正絹のレースを着せ付けています。東光の工房の独自技術である彩色二衣重の応用ですね。

お顔も大事な部分です

お顔も大事な部分です

ちょうど、お顔が良く見えていますので、こちらも説明しときましょう。お顔が光っていますでしょ。これは磨き頭といって、陶器のお顔を胡粉塗りした後、わざわざ磨いてから、面相をします(上の写真のお殿様が特に)。面相も笹目といって筆で目と目の玉を描きます。

こうすると艶が出て、他とは違うお顔に仕上がります。

お殿様でも違いがすぐわかります

お殿様でも違いがすぐわかります

左右対称を止めました。ありきたりですからね。束帯もご覧ください。簡単に布を貼り付けるのではなく、木目込みで表現しました。そうです。このふわふわっと横へ流れる束帯は普通、布を折り曲げてお殿様の後ろに形作られるのですが、そこを木目込みで再現したのです。

ここで柿沼東光先生が登場しました

ここで柿沼東光先生が登場しました

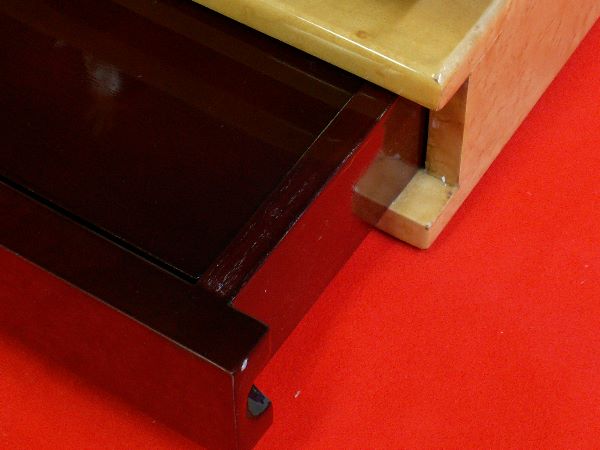

このお雛様は、人形だけでなく木工にも特に力が入った作品です。東光が近寄ってくるとこの飾り台の説明までも始まります。

この飾り台は他のどれよりも木工にこだわり、最高峰を目指しました。

東光作は人形だけではありません

東光作は人形だけではありません

この飾り台は引出し式になっていて(濃い茶色の部分)、お雛祭りの時には、この引出しを出して、上に雛あられなどを一緒に飾ってもらえるようにしました。

この引き出しの台は中に物が入れれるようになっています。何か飾る時には蓋をして使います。思い出の写真などを大事にしまっておくときにこの引出しを使って欲しいと。

もちろん設計は柿沼東光が自ら行いました。

柿沼工房がこだわりぬいた木目込み雛人形親王飾り

柿沼工房がこだわりぬいた木目込み雛人形親王飾り

おわかりいただけましたでしょうか。この木目込み人形には、工房の熱い想いが込められているのです。まさに作品と呼べるほど、柿沼工房の最先端が詰まった木目込み人形なのです。

柿沼工房がこだわりぬいた超自信作。真似の出来ない柿沼工房の技術と想いの総結集がここにあります

販売をやめました。以降の入荷もありません。

- 品番 - hk81042

- サイズ - 約間口80×奥行き55×高さ60cm

- 伝統的工芸品 - この木目込み人形には『一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品』として、経済産業大臣から認可されたマークが、一品一品についています

- 製造元 - 柿沼東光工房

- 一部、時間を節約するために持ち物を持たせていない写真もありますが、セットに持ち物は含まれます。

- 前飾りにはお勉強を一生懸命してくれるよう巻物のお道具にしました!溜塗りプラチナ箔を使用した高級感溢れるお道具です

- さらに、この特別なお雛様に、特別なお花をコーディネート♪アートフラワーデザイナー菅間薫子先生による手作り品です

アートフラワーデザイナー菅間薫子先生による手作り品です。そのため、ひとつひとつ形が違います。コンパクトタイプの親王飾り専用として、梅のお花が登場しました。長い枝の中にワイヤーを入れ、好きな形にアレンジできます。梅の花の枝がお雛様を包むようにセッティングするとすご~く良い雰囲気の雛人形になります。

↓普通の桜橘より(これでも木製井垣の桜橘で立派な部類に入ります)、どれくらいいいか比べてみてください。

この雛人形、柿沼工房で造られました。柿沼工房を指揮するのが柿沼東光。伝統工芸士です。この人です(笑。

柿沼東光プロフィール

柿沼東光プロフィール

- 昭和23年9月東京生まれ

- 昭和49年に伝統工芸士柿沼東光に師事し以来、江戸木目込み人形制作に専念

- 華麗なる色彩による親王飾り、風俗人形などを発表。とりわけ、螺鈿の象嵌や色彩二衣重の木目込み人形など独自の技法を学び、技術向上に努めながら、常に”時代の今”を見つめ、斬新な作品作りに取り組むスタイルで新しい東光ブランドを築いている。

- 平成11年2月 通産大臣認定伝統工芸士

- 平成12年2月 東京都知事認定伝統工芸士

柿沼工房受賞履歴(全国節句人形コンクール)

- 文部大臣賞受賞 昭和60年

- 内閣総理大臣賞受賞 昭和62年

- 内閣総理大臣賞受賞 平成元年

- 東京都知事賞受賞 平成3年

- 内閣総理大臣賞受賞 平成4年

- 通産大臣賞受賞 平成5年

- 通産大臣賞受賞 平成7年

- 文部大臣賞受賞 平成8年

- 中小企業庁長官賞受賞 平成9年

- 通産大臣賞受賞 平成10年

- 文部大臣賞受賞 平成11年

- 中小企業庁長官賞受賞 平成12年

- 中小企業庁長官賞受賞 平成13年

- 東京都知事賞受賞 平成14年

- 東京都産業労働局長賞受賞 平成15年

すごいでしょ。技術の高さがわかります。平成19年は、最優秀技能賞を受賞してました。すごいです。

で、ここで造られたのがわかったら、次はお雛様の質。

このマーク知ってます?

このマーク知ってます?

伝統的工芸品指定を受けたものにつけられる、本物の証です。通産大臣に認定された逸品にのみ交付されます。

どこが、本物かって?それは制作の高い技術はもちろん、昔ながらの良い素材を厳選して作る本物なのです。

化繊は使用しません。そう、もちろん高級な正絹を贅沢に使用します。

通常は型でとった樹脂を使用します。黄色い素胴(写真)がそれです。

樹脂は変形が少なく取り扱いが楽なためほとんどの木目込み人形に使われます。しかし、このお雛様は違います。

と~っても手間をかけて昔ながらの技法で造ります。茶色い胴体の写真のものがそれです。後ろの白い胴体は桐塑の胴体に胡粉(貝殻を焼いて細かく粉末にした白色顔料)を塗った仕上げ途中の胴体です。手のかけようが違います。高い技術で手間をかけて作り出されるのです。

これに、生地を木目込んでお雛様の体が作られます。

通常良く出回っているのは、プラ。

このお雛様の手には、木彫りの手です。

良くあるのが、石膏の量産品。石膏の頭は、現代になって発案されたもの。伝統的工芸品とはいえません。このお雛様は、焼き物で作られています。石膏のお顔のほうが作るのが簡単なのだそうです。でも、あえて、焼き物にこだわるのは昔ながらの良い素材、作り方にこだわって作った結果なのです。このこだわりが、通産大臣の認定をうけた伝統的工芸品のお雛様となるのです。すご~い♪

簡単な工程は外注に出す場合もあるが、複雑な工程は極力工房で行うほどのこだわりよう。工房の職人はたった10人。もちろん、みなさんすべてが高度な技術者です。一年掛けて造ってもたった10人で造るのですから作れる数は僅か。

雛人形は日本の文化です - 3月3日は女の子のひな祭り(桃の節句)で、お子様の成長を喜ぶお祝い事として日本の五節供のうちのひとつとされます。とりわけ赤ちゃんが生まれてから、最初に迎える節句を初節句といい、盛大にお祝いします。雛祭りは、緋毛氈等で区切って神聖な場所を作り、そこに雛人形を飾ってお供え物をし、女の子の邪気を払って健やかに成長してほしいと願い事をする家庭で行う小さなお祭りです。また、男の子の端午の節句には五月人形や鯉のぼりを飾ります。