徳川家康ブロンズ南蛮兜10号名前誕生日入り手書き屏風飾り 雄山作 五月人形

このページの『徳川家康ブロンズ南蛮兜10号名前誕生日入り手書き屏風飾り』は、販売終了した五月人形です。在庫が無く、入荷予定もありません。生産終了、もしくはリニューアルされたため販売終了としている五月人形も含まれます。参考になるのであればと残しております。しかし、このページに記載している五月人形が気に入っても手配はかなり困難です。ご了承を願います。また、販売終了した商品の価格は、同業他社の迷惑となる可能性がありますので、お問い合わせいただいても返答できません。

ブロンズ色の南蛮兜です。前立ては三日月型、饅頭型四段しころで徳川家康の兜を再現しました。お子様の名前を描く名入れ屏風と組み合わせ、端午の節句の記念になる五月人形です。

【豆知識】久能山東照宮博物館所蔵の『重要文化財 歯朶具足 一領』の解説

【豆知識】久能山東照宮博物館所蔵の『重要文化財 歯朶具足 一領』の解説

←これが徳川家康が使っていたとされる本物の具足(全身鎧のこと)の写真です!

徳川家康が霊夢により奈良の函工岩井与左衛門に命じて作られたもので、御夢想形あるいは御霊夢形と称したが、兜に生皮製の歯朶の前立が添うところから歯朶具足と呼ばれた。

家康が関が原合戦に着用し、大阪の陣にも身近に置いて勝利を得たことで吉祥の鎧とも尊ばれた。

兜は総漆大黒頭巾打出鉢で、眉庇と腰巻は朱塗り、しころは三枚下りでしころの内側には下しころをつける。

もっとも弓太刀職人のこだわりが感じられる、迫力ある弓太刀です♪もちろん日本製!

平安時代は騎馬での弓による戦闘が主で、太刀は補助として使い、また儀式のときに使用したり、身分を表すものでした。当時、神器として儀式に使用したり、身分の高い公家が用いた鮫皮を柄に巻いた本格的な太刀をご用意しました。

木製弓に籐を巻いた本格的な弓です。分厚い弓に魔除けの赤に染めた籐を巻いています。やじりはアンチ製。プラスチックは使いません。羽根は水鳥の羽根を使用しています。弦巻(真ん中の丸)は木製で金箔仕上げです。台座は木質MDF素材につや消し黒のウレタン塗装で、非常に美しく仕上げてあります。

自慢は刀身のそり。日本の美がここにもあります。こだわるからもちろん抜けるだけではありません。上の写真をご覧ください。美しい刃紋に納得です。刀身は亜鉛ダイキャスト。磨いてニッケルメッキ後、刃紋を出すためさらにクロームメッキをして削る大変手間がかかる美しい仕上げです。違います。金具はアンチ製に24金鍍金。鞘はアルミニウム。もちろんプラスチックは使用しておりません。こだわりのなかのこだわり太刀です。切れませんが取り扱いにはご注意ください。特筆すべきは、柄に本鮫皮を使用しています。昔は、汗で滑ったりしないように鮫皮を柄に巻いていたのです。また、鞘には鎧の草摺りに当たって損傷を防ぐための渡り巻も再現されています。

- 弓 - 木製籐巻

- 弦巻 - 木製金箔押し

- 鞘(さや) - 紅赤本牛革巻

- 柄(つか) - 鮫皮

- 太刀部品など - アンチ製24金鍍金

- 弓房、太刀房 - 正絹

- 刀身 - 亜鉛ダイキャストを磨いてニッケル鍍金後、刃紋を出すためさらにクローム鍍金をして削る

『刀を造ることが仕事』、『弓も刀もそりとその角度が大事、これこそがこだわりどころ』と熱っぽく語る職人↑

徳川家康ブロンズ南蛮兜10号名前誕生日入り手書き屏風飾り

- 飾りサイズ - 約間口60×奥行き40×高さ60(cm)

- 兜製作 - 鈴甲子雄山工房

腕利きの甲冑職人が組み上げた国産の兜です。

腕利きの甲冑職人が組み上げた国産の兜です。- 本体サイズ(兜櫃含む) - 幅30×奥行き25×高さ44cm ※1/3縮尺相当(着用できません)

- 南蛮桃形兜鉢

- 饅頭型四段しころ

- 鉢裏皮張り

素材が違うやわらか~い極上正絹糸威←やわらかさで威す(組み上げる)難易度が上がるため、よく使われるのは硬い紐です

素材が違うやわらか~い極上正絹糸威←やわらかさで威す(組み上げる)難易度が上がるため、よく使われるのは硬い紐です 素材が違う真鍮製前立て←出回っている五月人形の多くはアルミニウムを使用しています

素材が違う真鍮製前立て←出回っている五月人形の多くはアルミニウムを使用しています- 銃撃戦対応として西洋の甲冑から取り入れられました。日光東照宮にある徳川家康公着用の品「関ヶ原御陣御着用 御具足」の兜を再現しています。

- 弓太刀は国産最上級品。鮫皮仕様。

- 屏風は完全オリジナルの受注生産となります。

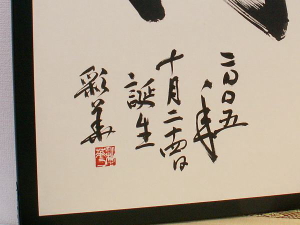

- はちまき屋による毛筆手書き名前・生年月日入り屏風です。

- 屏風に書いてある『知将(ともまさ)』は、わたしの息子の名前です。このように赤ちゃんの名前を描いてもらいます。 生年月日は向かって左下です。

- お渡しまで約4週間が必要です。お早目のご注文をお願いします。

- 4月4日要返信受付分までは、なんとか端午の節句に間に合わせます

- 手書きによる迫力のある味をお楽しみいただけます。

- やり直しができないため、受注後のキャンセルはできません。

- 字が気に入らない・墨はねが気に入らないなどでの返品・交換は受け付けることができません(芸術作品ということですのでご了承ください)。

- 注文時、備考欄にお名前・生年月日を記入ください。

←このように向かって左下に誕生年月日が入ります。『彩華』の銘は、先生のその年々のテーマによって変わるそうです。

←このように向かって左下に誕生年月日が入ります。『彩華』の銘は、先生のその年々のテーマによって変わるそうです。

- 屏風製作 はちまき屋プロフィール(主催 泉田祐子)

- 新潟市民芸術祭 市長賞

- 加茂市展 市展賞

- 東京書作展 優秀賞

- 豪華な厚型飾り台をセットしました。木質MDF製素材に、高級ウレタン塗装を施しています。畳仕上げなので、高級感倍増です♪

- 木質MDF製高級ウレタン塗装仕上げ:乾燥による反りがなく、塗りにとっても適し、塗りが非常に美しく仕上がる木質MDFを素材に採用しました。これに高級国産塗料を、なんと7回も重ね塗りすることによって強度と深みのある色を出しました。すぐにキズが沢山入ってしまうのは、どこぞの安い塗料を使用するか、塗りの回数が少ないため。数年後に困りそうな手を抜いた仕上げのものは避けたいですね。また、素材は湿度による伸び縮みが少なく、素材の収縮による塗りのひび割れを起こしにくいのも特徴です。

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

触ってこその楽しさです。

よく手を洗ってから(大人は手袋つけて)一緒に組み立てることからはじめてください。

壊れたら修理もできますし、そのまま思い出としてとっておくのも、また、ひとつの記念となります。

男の子の五月人形の楽しみ方を参考にしてください♪

五月人形は日本の文化です - 日本では季節の変わり目の祝祭日のことを節日といい、お供え物をしたり行事を行って祝ってきたという歴史があります。この節日の供え物『節供』という言葉が、節日そのものを指すようになって『節句』という言葉になったともいわれています。その五節供のうちのひとつ端午の節句は、男の子の節供として内には五月人形を飾り、外には鯉のぼりや五月幟をたて、お子様の成長を喜ぶお祝いの行事として生活に定着しています。とりわけお子様がはじめて迎える節句を初節句といい盛大にお祝いします。また、女の子の初節句は、雛人形を飾ってお祝いします。