楯無1/5大鎧名前誕生日入り屏風飾り 雄山作 五月人形

このページの『楯無1/5大鎧名前誕生日入り屏風飾り』は、販売終了した五月人形です。在庫が無く、入荷予定もありません。生産終了、もしくはリニューアルされたため販売終了としている五月人形も含まれます。参考になるのであればと残しております。しかし、このページに記載している五月人形が気に入っても手配はかなり困難です。ご了承を願います。また、販売終了した商品の価格は、同業他社の迷惑となる可能性がありますので、お問い合わせいただいても返答できません。

盾が不要なほど強固な鎧であることから盾いらず→楯無しと呼ばれた小桜威しの鎧です。1/5サイズと非常にコンパクトで、卓上の飾りとして、大鎧のファンにはたまらない逸品です。お子様の名前を描く名入れ屏風と組み合わせ、端午の節句の記念になる五月人形です。鈴甲子雄山作の鎧です。

五月人形は、将来、男の子が喜びそうなものを選んで欲しいです。

やっぱり鎧は![]() 子供の満足度が違います。組立ては4才になれば、一人でできるようになります。

子供の満足度が違います。組立ては4才になれば、一人でできるようになります。

鎧は櫃の中に入れて収納できるので結構コンパクトにおさまります。その他の部品はそれぞれ別の箱に収納するようになりますが、雛人形と比べてそれほど巨大なスペースの収納場所を必要としません(タンゴ侍・アルマドラには櫃は付きません)。

楯無1/5大鎧名前誕生日入り屏風飾り

- 源氏に代々伝わってきたとされ、【保元物語】【平治物語】など多くの書物にでてくる幻の甲冑『源氏八領』を鈴甲子雄山が復元しました。

- 源氏八領とは - 源氏に伝わる源太産衣、八龍、薄金、膝丸、月数、日数、楯無、沢瀉と呼ばれる八領の大鎧を指します。

- 多くが平治の合戦で失われ、現在では八領のうち楯無のみが国宝として唯一現存しています。

- この大鎧の仕様として、引き合わせは右、胸板、前立挙げ2段、押付、後立挙げ3段、長側2段、草摺り4間4段下がり、栴檀の板、鳩尾の板をつけ、肩上には障子板、胴の前面には弦走韋、背には総角付けの環、総角を結び、袖の緒を結んでいます。袖は六段で、受緒、懸緒、執加の緒、水呑の緒が取り付けられ、脇楯も長側とは別に再現され、草摺りが取り付けてあります。この大きさでも可能な限り大鎧の形式を再現し、マニアもうならせるほどです。すばらしいとしか言いようがありません。

- 楯を必要としないほど堅牢な大鎧のため、楯無と呼ばれています。源義光の鎧とされ甲州武田家に伝わり、神器と尊ばれていました。現在は山梨県甲州市の菅田天神社が所蔵しています。1952年、『小桜韋威鎧兜大袖付』という名称で、国宝に指定されました。

- 仕様 - 1/5サイズ

- 極上正絹糸威

- 木製高級塗櫃

- 大袖六段

- 草摺四段

- 細帯使用

鎧は本物の造りを再現した本仕立て

鎧は本物の造りを再現した本仕立て- 鉢裏など各部に革を使用。

- 皮胴仕立て

矧ぎ合わせ鉢

矧ぎ合わせ鉢 - プラスチック・FRPは使用しておりません

- 通常は小札を糸で威しますが、この鎧は牛革で威しているのが特長です!

- 飾りサイズ - 約間口60×奥行き40×高さ60(cm)

- 本体サイズ(櫃含む) - 幅28×奥行き24×高さ52(cm)

- 自慢の最上級太刀全長 - 36cm

- 屏風は完全オリジナルの受注生産となります。

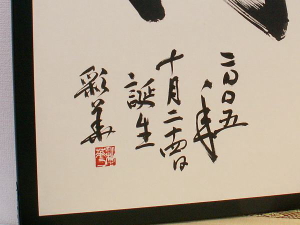

- はちまき屋による毛筆手書き名前・生年月日入り屏風です。

- 屏風に書いてある『知将(ともまさ)』は、わたしの息子の名前です。このように赤ちゃんの名前を描いてもらいます。 生年月日は向かって左下です。

- お渡しまで約4週間が必要です。お早目のご注文をお願いします。

- 4月4日要返信受付分までは、なんとか端午の節句に間に合わせます

- 手書きによる迫力のある味をお楽しみいただけます。

- やり直しができないため、受注後のキャンセルはできません。

- 字が気に入らない・墨はねが気に入らないなどでの返品・交換は受け付けることができません(芸術作品ということですのでご了承ください)。

- 注文時、備考欄にお名前・生年月日を記入ください。

←このように向かって左下に誕生年月日が入ります。『彩華』の銘は、先生のその年々のテーマによって変わるそうです。

←このように向かって左下に誕生年月日が入ります。『彩華』の銘は、先生のその年々のテーマによって変わるそうです。

- 屏風製作 はちまき屋プロフィール(主催 泉田祐子)

- 新潟市民芸術祭 市長賞

- 加茂市展 市展賞

- 東京書作展 優秀賞

- 豪華な厚型飾り台をセットしました。木質MDF製素材に、高級ウレタン塗装を施しています。畳仕上げなので、高級感倍増です♪

- 木質MDF製高級ウレタン塗装仕上げ:乾燥による反りがなく、塗りにとっても適し、塗りが非常に美しく仕上がる木質MDFを素材に採用しました。これに高級国産塗料を、なんと7回も重ね塗りすることによって強度と深みのある色を出しました。すぐにキズが沢山入ってしまうのは、どこぞの安い塗料を使用するか、塗りの回数が少ないため。数年後に困りそうな手を抜いた仕上げのものは避けたいですね。また、素材は湿度による伸び縮みが少なく、素材の収縮による塗りのひび割れを起こしにくいのも特徴です。

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

触ってこその楽しさです。

よく手を洗ってから(大人は手袋つけて)一緒に組み立てることからはじめてください。

壊れたら修理もできますし、そのまま思い出としてとっておくのも、また、ひとつの記念となります。

男の子の五月人形の楽しみ方を参考にしてください♪

五月人形は日本の文化です - 日本では季節の変わり目の祝祭日のことを節日といい、お供え物をしたり行事を行って祝ってきたという歴史があります。この節日の供え物『節供』という言葉が、節日そのものを指すようになって『節句』という言葉になったともいわれています。その五節供のうちのひとつ端午の節句は、男の子の節供として内には五月人形を飾り、外には鯉のぼりや五月幟をたて、お子様の成長を喜ぶお祝いの行事として生活に定着しています。とりわけお子様がはじめて迎える節句を初節句といい盛大にお祝いします。また、女の子の初節句は、雛人形を飾ってお祝いします。