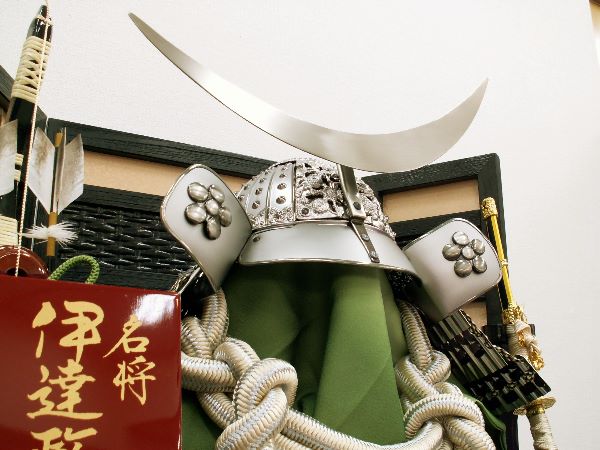

伊達政宗着用銀兜コンパクト収納飾り 五月人形

このページの『伊達政宗着用銀兜コンパクト収納飾り』は、販売終了した五月人形です。在庫が無く、入荷予定もありません。生産終了、もしくはリニューアルされたため販売終了としている五月人形も含まれます。参考になるのであればと残しております。しかし、このページに記載している五月人形が気に入っても手配はかなり困難です。ご了承を願います。また、販売終了した商品の価格は、同業他社の迷惑となる可能性がありますので、お問い合わせいただいても返答できません。

FRPの兜鉢を使用した軽量タイプの着用兜です。弦月形鍬形、しころ、兜鉢を銀色で統一し、屏風や弓太刀を飾り台に納められる収納式としました。3才から被ることができる大きさです。

ご注意ください! - 着用もできるとして作られた兜ですが、金属などの硬い素材を使用しており、尖った部分もありますので、注意を怠ると重大な事故が起こる可能性があります。そのため着用する本人も含め周りの人にも怪我をすることが無いよう保護者のもとしっかりと監視・指導し、危険なことは行わないでください。商品の性質上、割りピンを内・外部に使用しておりますが(布で見えないようになっています)、曲げが不十分であったり、外れかかっていた場合には非常に危険です。着用時に怪我をすることが無いよう(特に頭に被せる兜鉢の内側等、接触する部分)事前に目で見るだけでなく、手でじゅうぶんに触れて危険が無いか確認し、金具類も含め危険と思われる部分があれば着用しないでください。また、観賞目的も兼ねた素材の関係上それなりに重量があり、着用し続けると成長期の子供の体に負担をかけます(極めて短時間でのみの着用を前提にしています)。特に、兜は首に負担をかけますので、必ず保護者の手でサポートし、短時間(1分以内)でのみの着用を心がけてください。着用したまま座ったり、倒れたりした場合は、兜だけでなく人体も傷める可能性がありますのでご注意ください。

【豆知識】仙台市博物館所蔵の『重要文化財 弦月形鍬形黒漆五枚胴具足 初代藩主 伊達政宗所用』の解説

【豆知識】仙台市博物館所蔵の『重要文化財 弦月形鍬形黒漆五枚胴具足 初代藩主 伊達政宗所用』の解説

←これが伊達政宗が使っていたとされる本物の具足(全身鎧のこと)の写真です!

全体を黒漆塗とした伊達政宗の具足。兜の作者は宗久、胴は雪下久家作です。前立は現在、弦月(げんげつ)形と呼ばれています。兜は鉄地黒漆塗六十二間筋鉢で、しころは板物四段の笠じころ形式とし、紺糸で素掛け威しにしています。五枚胴は前・後・左脇各一枚及び右脇の二枚合計五枚を合わせて造られ、雪ノ下胴、甲州胴、奥州胴、仙台胴とも呼ばれています。質実剛健な実戦向きの防具です。

弦月形前立 - あまりにも有名な三日月型の前立てです。弦月形の前立物では、現存のもので最大です。弦月が右手から左上へ長く流れているのは、デザイン上のバランスはもちろんのこと、太刀を振りかざす際に、支障のないようにとの配慮がなされています。騎乗した場合、この前立が枝などに当たっても、三日月が折れるだけで、怪我無くすむように、実物の三日月は木で作られ金箔押しされています。

伊達政宗着用銀兜コンパクト収納飾り

- 飾りサイズ - 約間口62×奥行き39×高さ73cm

- 2~4才児向けの大きさで製作してあります。5才の子には小さく、すっぽりと被せることができませんでした。

- 飾り台をひっくり返し、収納箱として使用します

- 安いです。高品質よりも、低価格にこだわり、調達しました♪

- 価格以上の見た目に満足、2年後、子供に被らせて楽しめる五月人形です。

- セット購入をしたため素材などの詳細はわかりません。そのため、憶測となりますが、説明を入れておきます。

- 兜鉢はおそらくプラかFRPです。

- 装飾の金具はアルミ

- 威しは正絹

- しころ四段、アルミをアルマイト加工しています

- 眉庇・吹き返しはアルミ

- 前立てはおそらく真鍮

- 太刀は抜けます。柄など一部プラ使用。

- 弓はおそらく木製。籐巻。土台は木質MDF+ベニヤ+木です。

- やじりはプラ。

- 飾り台はひっくり返すと箱状になりその中へ収納するタイプです

- 箱の素材は宇造りで桐を主体として、ブラシでこすってやわらかいところを落とし塗装しています。木目が強調され、木の質感が出ます。

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

子どもの好奇心を閉じ込める、「さわっちゃダメ。」の言葉は、控えませんか?

触ってこその楽しさです。

よく手を洗ってから(大人は手袋つけて)一緒に組み立てることからはじめてください。

壊れたら修理もできますし、そのまま思い出としてとっておくのも、また、ひとつの記念となります。

男の子の五月人形の楽しみ方を参考にしてください♪

五月人形は日本の文化です - 日本では季節の変わり目の祝祭日のことを節日といい、お供え物をしたり行事を行って祝ってきたという歴史があります。この節日の供え物『節供』という言葉が、節日そのものを指すようになって『節句』という言葉になったともいわれています。その五節供のうちのひとつ端午の節句は、男の子の節供として内には五月人形を飾り、外には鯉のぼりや五月幟をたて、お子様の成長を喜ぶお祝いの行事として生活に定着しています。とりわけお子様がはじめて迎える節句を初節句といい盛大にお祝いします。また、女の子の初節句は、雛人形を飾ってお祝いします。